以下文字资料是由(历史认知网 www.lishirenzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!

摘要:大家都知道今天是清明节可很少有人知道今天也是我们传统节日哦今天是冬至后第105日古称“寒食节”˂img src=https://www.lishirenzhi.com/zb_users/upload/2018/04/20180405112156152289851679... >

大家都知道今天是清明节

可很少有人知道

今天也是我们传统节日哦

今天是冬至后第105日

古称“寒食节”

寒食节顾名思义,在这天禁烟火,只食冷食。这是所有传统节日中,唯一一个以饮食习俗来命名的节日。今天,小SHUI就给大家介绍一下这个曾是我国第一祭祀日的节日!

寒食节的由来

春秋时期,晋国公子重耳流亡他国,大臣介子推追随左右,“割股啖君”。重耳励精图治成为一代名君”晋文公“。介子推不求利禄,与母亲归隐绵山,晋文公为了迫其出山而下令放火烧山,介子推坚决不出,终被火焚而死。晋文公感念忠臣之志,将其葬于绵山,修祠立庙,并下令在介子推死难之日禁火寒食,以寄哀思,这就是“寒食节”的由来。

寒食节的日期

寒食节还有“一百五”的别称,这是由于寒食节时在冬至日后的105天。一般情况下,都是在清明节的前一二日。宋代苏辙的一首诗《新火》:“昨日一百五,老樨俱寒食。”宋代梅尧臣《依韵和李舍人旅中寒食感事》:“一百五日风雨急,斜飘细湿春郊衣。”寒食禁火,把冬季保留下来的火种熄灭了。到了清明,又要重新钻木取火。唐代诗人韦庄的诗:“寒食花开千树雪,清明火出万家烟。”

寒食节习俗

禁火、禁烟

寒食节古代也叫“禁烟节”,家家禁止生火,都吃冷食。但因国人追悯先贤之情执著,从东汉到南北朝屡禁屡兴,唐代皇家认可并参与。苏轼的《望江南 超然台作》中的“且将新火试新茶”说的就是寒食之后诗人煮茶的行为。民间禁火寒食的习俗多为一天,只有少数地方仍然习惯禁火三天。

拜祖

寒食节扫墓祭祖在南北朝到唐前被视为“野祭”。唐代编入《开元礼》“卷第八十七·王公以下拜扫(寒食拜扫附)”中,成为官方认同并倡导的吉礼之一。后演变为皇家祭陵;官府祭孔庙、祭先贤;百姓上坟等。时一家或一族人同到先祖坟地,致祭、添土、挂纸钱,然后将子推燕、蛇盘兔撒于坟顶滚下,用柳枝或疙针穿起,置于房中高处,意沾先祖德泽。

寒食

寒食食品包括寒食粥、寒食面、寒食浆、青精饭及饧等;寒食供品有面燕、蛇盘兔、枣饼、细稞、神餤等;饮料有春酒、新茶、清泉甘水等数十种之多。其中多数寓意深刻,如祭食蛇盘兔,俗有“蛇盘兔,必定富”之说,意为企盼民富国强;子推燕,取介休方言“念念”不忘介推高风亮节……

插柳

柳为寒食节象征之物,原为怀念介之推追求政治清明之意。早在南北朝《荆楚岁时记》就有“江淮间寒食日家家折柳插门”的记载,安徽、苏州等地还盛行戴芥花,佩麦叶来代替柳枝。据各地史籍记载:“插柳于坟”、“折柳枝标于户”、“插于檐插柳寝灶间”、“亦戴之头或系衣带”、“瓶贮献于佛神”、“门皆插柳”,故民间有“清明(寒食)不戴柳,红颜成白首”之说。

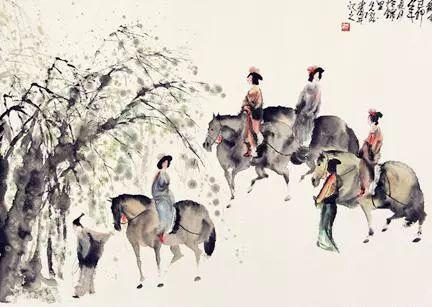

古今踏青

据《武林旧事》记载:“清明前后十日,城中士女艳装浓饰,接踵联肩,翩翩游赏,画船东鼓,终日不绝。”宋时诗人吴惟信诗云:“梨花风起正清明,游子寻春半出城。日墓笙歌收拾去,万株扬柳属流莺。”即是当时踏青盛况的真实写照。

约上三五好友一起去踏青,文人雅士们聚会,曲水流觞,喝的微醺的古代文人一起抒发诗情,尽是快意,但我们现代人也有自己的方式。现代踏青和好友或家人一起,去附近的公园观鸟赏花,野餐风筝,或去附近的景点游山玩水,也有部分人会选择游乐场或农家乐。不管怎样,能在春日和亲朋好友一起出游踏青,都是一大乐事。像白居易曾说过:“逢春不游乐,但恐是痴人”。

从春秋时期至今,寒食节已有2600多年的历史,伴随着岁月的流逝,寒食节静静地融入了清明节,介子推所代表的封建愚忠思想也已沉入历史长河。

不过寒食所代表的人们对忠诚、廉洁、政治清明的赞扬,却是千年如一的。虽然现代生活中,人们对寒食节没有对清明节那样重视,但我们应该知道,寒食节是我们的传统文化非常重要的部分,需要重视和传承,不应该被遗忘。

特别申明:本文内容来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系(devmax@126.com),我们将及时处理。